第5講 植民地主義から〈人間〉を解放する哲学:ファノン『黒い皮膚・白い仮面』を読む

第4講 植民地支配下における「哲学」

第3講 発展途上国における教育開発の諸問題と哲学プラクティス

第2講 発展途上国の開発と教育

第1講 はじめに──機は熟した!──

序 国際教育協力と哲学へのニーズ

発展途上国における哲学へのニーズ

この序では、途上国での教育開発(第2講で詳説)に役立ち効果的に遂行できる教育として哲学プラクティスが、哲学教育に携わる者が行う国際教育協力のあり方として最適解の一つであることを、カンボジアでの筆者の取り組みの実例を交えて示したい。

筆者は東南アジアの後発途上国の一つとされるカンボジアで哲学プラクティスの普及を目指し、また現地で実践者を育てるため、問いの技法や哲学カウンセリング等に関するセミナーやワークショップ、そして哲学カフェや哲学散歩を企画・開催し、また、子どものための哲学のデモンストレーションを現地の学校等で実施してきた。しかし今、なぜ発展途上国で、なぜ哲学なのか? その理由は、発展途上国には哲学とその実践へのニーズがあるからだと答えよう。

はじめに、一つのエピソードを紹介したい。プノンペンで開催された国際会議に参加するため、初めてカンボジアを訪れたときのことである。友人のカンボジア人教員が運転する自家用車の助手席に同乗していた。渋滞する道路を緩々と走っていた、その時、隣車線を走っていた大型トレーラーが車線変更しようと寄って来て、私たちの車に接触した。渋滞のせいでスピードが出ていなかったので、幸いに怪我をすることはなかったが、友人の車は側面が大きく損傷した。大型トレーラーの運転手が携帯電話でオーナーを呼び出す。私の友人も頼りにしている同僚を呼び出す。警察官がやって来る。彼らは車外に出て早速に示談交渉を始めたが、やがて現場に大型トレーラーのオーナーである運送会社の社長とおぼしき人物が高級車に乗って駆け付けた。この人物は警察官を見るやいなやドル紙幣を数枚握らせた。すると警察官は直ちに現場を立ち去った。残った当事者たちで示談交渉を再開し、結局、穏便に話が纏まったようで、友人の車は、その社長の一存で近所の工場へ運んで修理することになった。あとで話を聞くと、そもそもカンボジアでは試験を受けて運転免許証を取得する者など殆どいないという。また、そのことが交通事故の多発する原因にもなっているという。誰も交通法規と正しい運転の仕方を知らないのである。その帰途、友人が吐き捨てるように言った。「カンボジア人は骨の髄まで腐っている。」確かに、この国ではすべてが賄賂で解決される。彼はこうも言った。「この国にも法律はある。しかし誰も法律を使おうとしない。」さらに続けて、彼はこう言った。「今の大人の世代はもはや治療の施しようがない。この国を良くするためには、子どもたちの世代に哲学を教えるしかない。何が正しくて、何が正しくないかを、自分の頭で考えて判断する力をつけること、そして批判的にものを考えることを教えられるのは哲学しかない。」

多くの発展途上国で、社会の隅々まで「汚職・腐敗(コラプション)」が染み渡っている。途上国では、この問題と本気で取り組む未来世代の若者を育てる道徳・市民性教育への期待が高まっている。先進国で哲学教育に携わる者は、そのようなニーズに対して、どのような仕方で協力することができるであろうか。途上国が必要としているのは、この種の問題を解決する能力を育てる教育開発のために実際に役立つ哲学・倫理学の教育である。しかし、それでは、今、なぜ哲学プラクティスなのか? そもそも、哲学プラクティスとは何なのか?

国連・ユネスコ・世界銀行などの国際機関による国際教育開発の動向

今、なぜ哲学プラクティスなのか、哲学プラクティスとは何かを説明する前に、まず教育開発の現在に至る国際的、歴史的動向が哲学プラクティスの途上国における教育開発への応用に好機をもたらしていることを論じておく。

国際教育開発のあり方は、開発理論の歴史的変遷と途上国における現実の歴史的・社会的・文化的文脈によってさまざまに条件づけられてきた。1950〜60年代の近代化論(modernization theory)、それへの批判と反省から生じた70〜80年代の基本的人間ニーズ(BHN: Basic Human Needs)型開発論や内発的発展論(endogenous development theory)、新自由主義的グローバリゼーションの進展に沿った80〜90年代の構造調整政策論、さらに90年代における人間開発論の台頭といった開発理論の展開は、途上国の発展の多様な形を示唆するとともに、教育開発においても、人的資本として人間を形成すると同時に、人間性の主体として人間を育成するという意味で複眼的、かつ、国家レベルからコミュニティレベルまで視野に入れた重層的なアプローチが必要であることを私たちに教えている(松田,2006松田 哲 (2006).途上国における教育開発──統合型教育から変革型教育へ── 群馬大学留学生センター論集,6,35-50.→原典,p. 38,表1)。

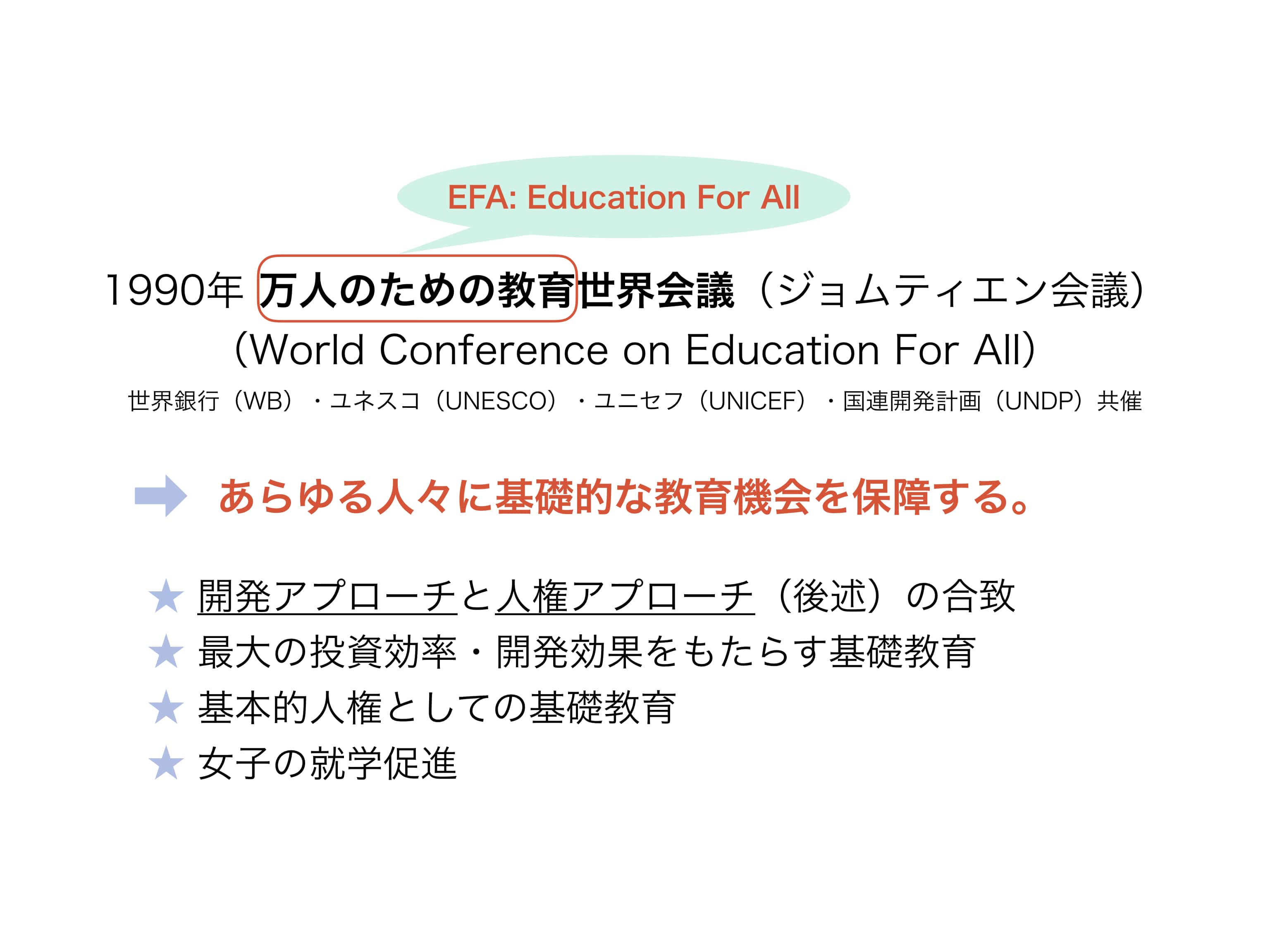

1990年にタイのリゾート地であるパタヤ近郊のジョムティエン・ビーチで「万人のための教育(EFA: Education For All)世界会議」(ジョムティエン会議と呼ばれる)が開催された。以降、あらゆる人々に基礎的な教育の機会を保障するためには、貧困削減のための経済開発を国家レベルで進め、またその一方で、地域の文化的多様性に配慮しつつ、コミュニティレベルで、子どもにも成人にも、一人ひとりの人間性を成長させるような社会開発と人間開発が実行されなければEFAは実現しないことが、ユネスコが毎年行っているモニタリングを通して判明してきている。

ここで、EFAとは何か? EFAは、基本的人権である基礎教育の機会をすべての人々に対して保障することを目標として掲げ、ユネスコが推進した政策である。ユネスコのドロール委員会は、その報告書『学習:秘められた宝(Learning: The Treasure Within)』(Delors,1996 天城監訳 1997Delors, J. (1996). Learning: the treasure within (Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century). Paris: UNESCO. →UNESDOC

(ドロール, J.天城 勲(監訳)(1997).学習:秘められた宝──ユネスコ「21世紀教育国際委員会」報告書── ぎょうせい)) で、「知ることを学ぶ」(learning to know)、「為すことを学ぶ」(learning to do)、「他者とともに生きることを学ぶ」(leaning to live together)、「人間として生きることを学ぶ」(learning to be)を「教育の4本の柱」として立てた。

(ドロール, J.天城 勲(監訳)(1997).学習:秘められた宝 ──ユネスコ「21世紀教育国際委員会」報告書── ぎょうせい)

黒田・横関,2005黒田 一雄・横関 祐見子(編)(2005).国際教育開発論──理論と実践── 有斐閣 →出版社書籍ページ,p.17

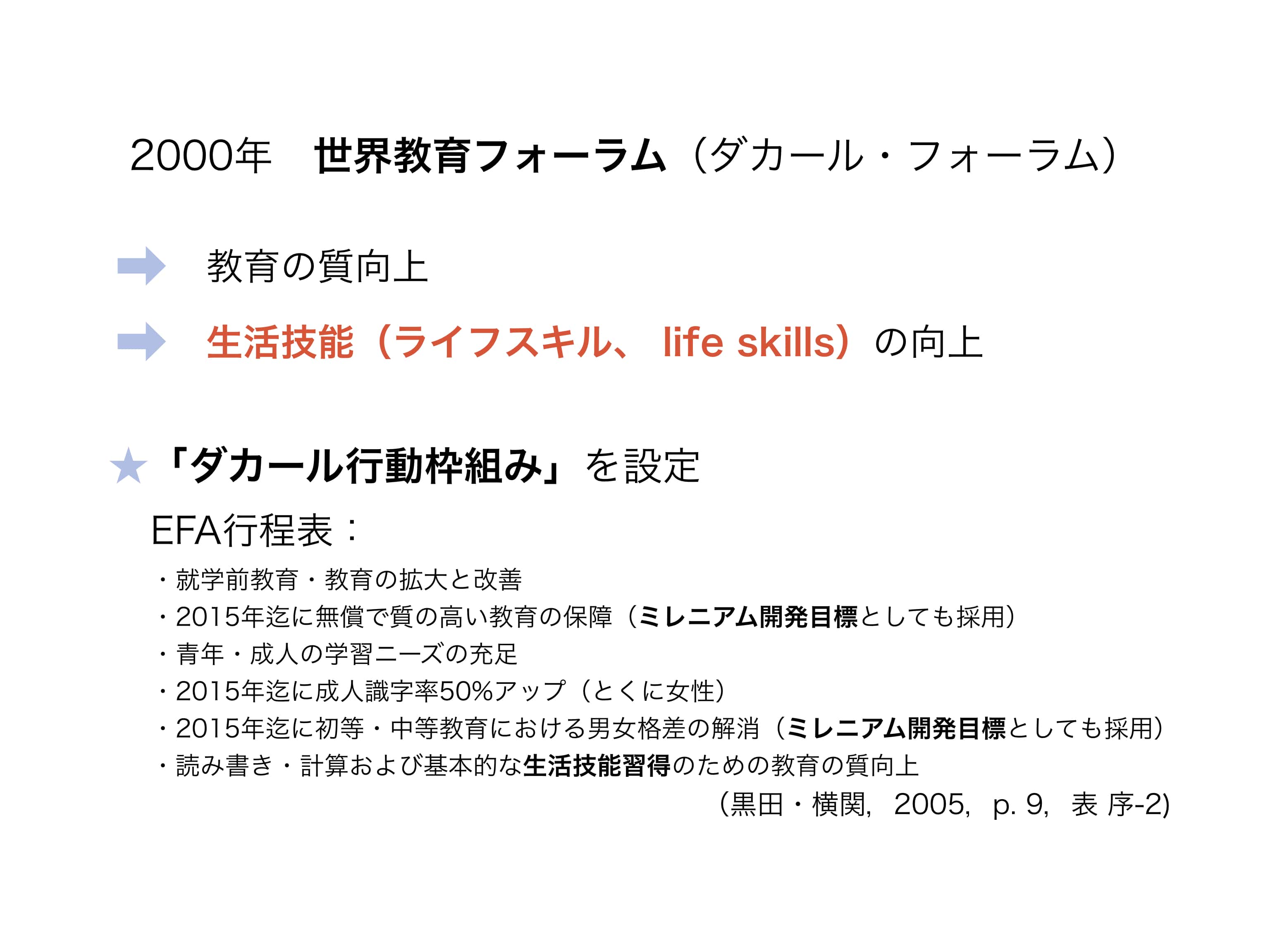

ついで2000年、セネガルの首都ダカールで開催された、世界教育フォーラムにおいて強調されたように、識字教育のみならず、生活技能(ライフスキル)の習得と向上が、学校教育の質向上とともに重要であると考えられるようになってきた。なお、この会議では、EFAを2015年までに達成することを目指して、行程表として「ダカール行動枠組み(フレームワーク)」が策定され、就学前教育・教育の拡大と改善、無償で質の高い教育の保障(「ミレニアム開発目標(MDGs: Millennium Development Goals)」(国連ミレニアム・サミット,2000国連ミレニアム・サミット(2000).ミレニアム開発目標 →国際連合広報センター)の一つとしても採用)、青年・成人の学習ニーズの充足、成人識字率50%アップ(とくに女性)、初等・中等教育における男女格差の解消(MDGsの一つとしても採用)、読み書き・計算および基本的な生活技能習得のための教育の質向上などの具体的項目が定められた。

他方、国連が定めた「持続可能な開発のための教育(ESD: Education for Sustainable Development)の10年」(2005-2014年)においては、世界中の181カ国で約10,000校の学校がユネスコ・スクールとして登録されてESDに取り組んだ。さらに2012年、潘 基文・国連事務総長(当時)のイニシアティブによって立ち上げられた世界教育推進活動(GEFI: Global Education First Initiative)においては、グローバル・シティズンシップ教育への取り組みが優先課題として取り上げられている。その後、2015年に開催された世界教育フォーラムにおいて採択された「仁川宣言」では、万人のための生涯教育の機会(lifelong learning opportunities for all)の保障が、ポストEFA(ポスト2015)の教育目標(持続可能な開発目標のための教育(ESDGs: Education for Sustainable Development Goals))の一つとして、2030年までに先進国のみならず途上国においても等しく達成されることを掲げた(小松,2016小松 太郎(編)(2016). 途上国世界の教育と開発──公正な世界を求めて── SUP上智大学出版 →出版社書籍ページ,p. 160他)。また同時に2000年代以降、途上国においても人間の安全保障(human security)や知識基盤社会(knowledge-based society)への対応が求められるようになった。

以上のように見てくると、今こそ途上国において哲学プラクティスを活用することが時宜にかなっているとは思われないだろうか。しかし、それはなぜか?

今、なぜ途上国で哲学プラクティスなのか?

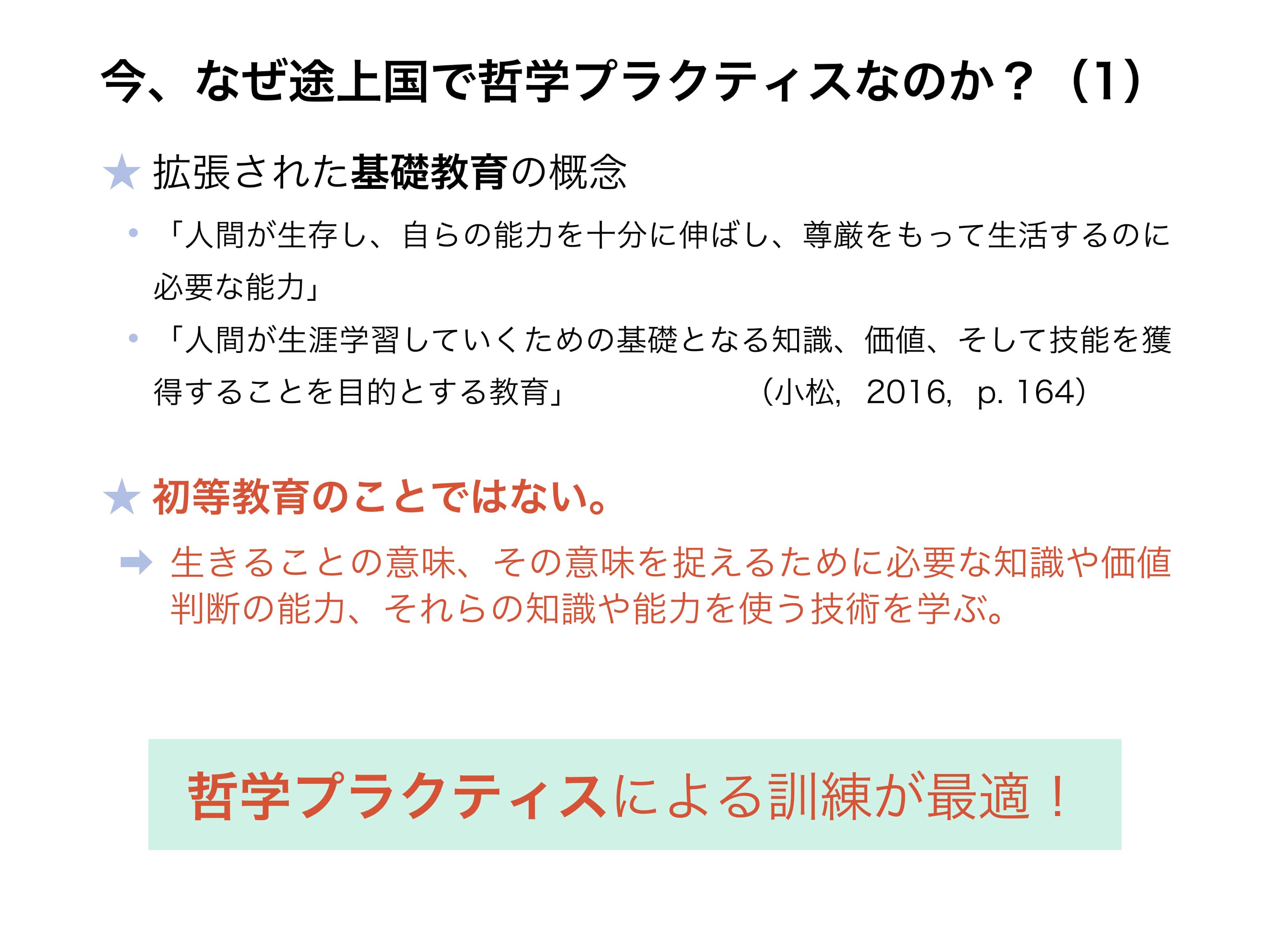

ジョムティエン会議以降、基礎教育が発展途上国における教育開発において特に重視されるようになったわけだが、だとすれば次のように考えられる。第一に、もし「基礎教育とは「人間が生存し、自らの能力を十分に伸ばし、尊厳をもって生活するのに必要な能力」、「人間が生涯学習していくための基礎となる知識、価値、そして技能を獲得することを目的とする教育」、であ」る(小松,2016小松 太郎(編)(2016). 途上国世界の教育と開発──公正な世界を求めて── SUP上智大学出版 →出版社書籍ページ,p. 164)とすれば、そのような基礎教育は、初等教育で養われるべき基礎学力とは、ある意味で異質のものであり、哲学・倫理学の教育を措いては成しえないようなものにちがいない。生きることの意味、それを捉えるために必要な知識と価値判断の能力、そしてそれを使う技術は、ほかでもない哲学プラクティスを通してこそ学ばれうるものにちがいない。

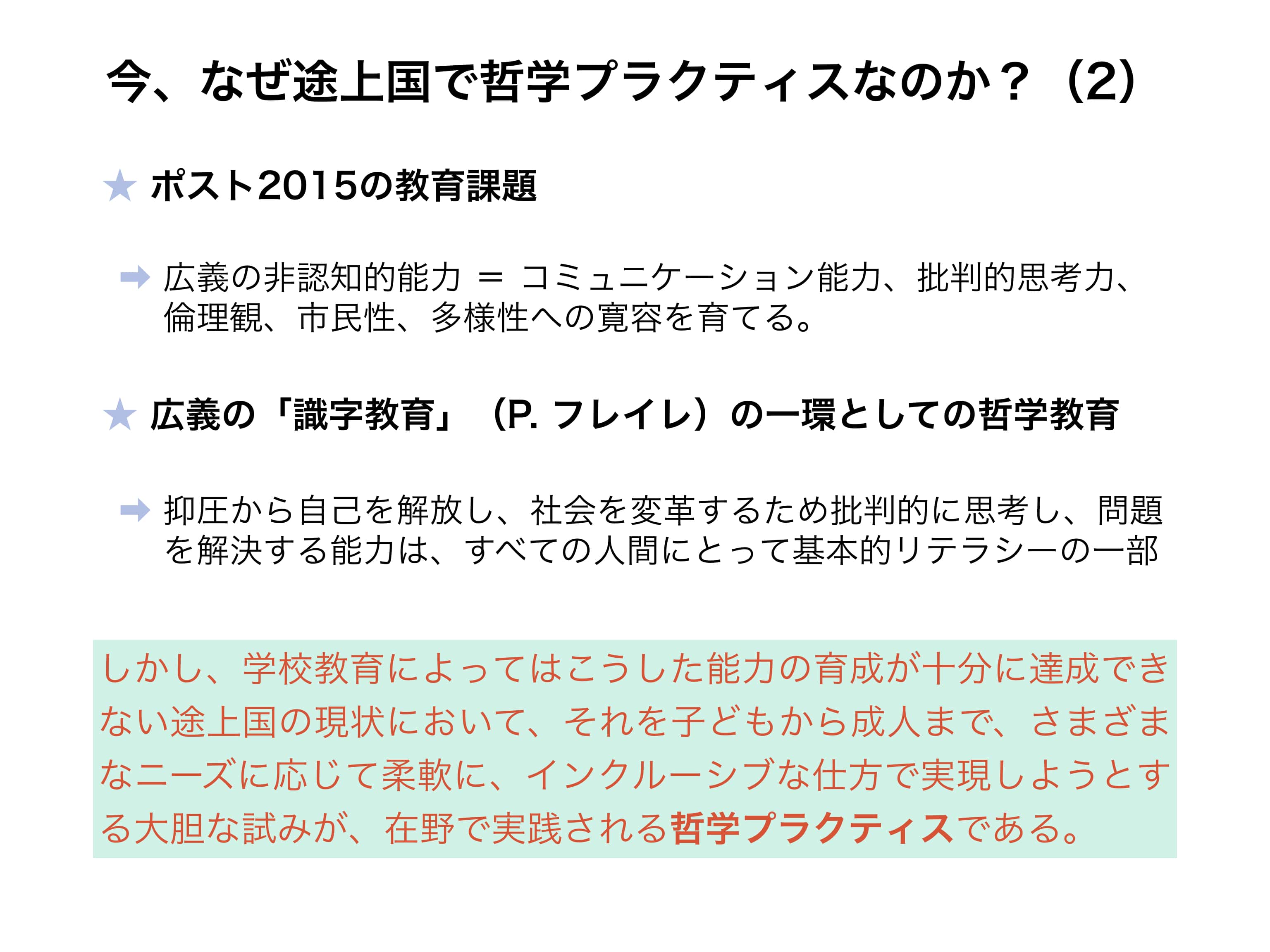

第二に、ポスト2015の教育目標として、さまざまな教育の質向上が掲げられているが、その際、測定可能な学力のみならず測定が容易ではない「広義の非認知的能力」(コミュニケーション能力、批判的思考力、倫理観、市民性、多様性への寛容)を検討することが欠かせないとされる(小松,2016小松 太郎(編)(2016). 途上国世界の教育と開発──公正な世界を求めて── SUP上智大学出版 →出版社書籍ページ,p. 200)。そもそも哲学教育は、広義の識字教育(literacy education)(パウロ・フレイレ(Paulo Freire))の一環であるとも考えられる。抑圧から自己を解放し、社会を変革するために批判的に思考し、そして問題を解決する能力は、すべての人間にとって基本的リテラシーの一部である。しかし、学校教育によってはこうした能力の育成が十分に達成できない途上国の現状において、それを子どもから成人まで、さまざまなニーズに応じて柔軟に、インクルーシブな仕方で実現しようとする大胆な試みが、在野で実践される哲学プラクティスなのである。

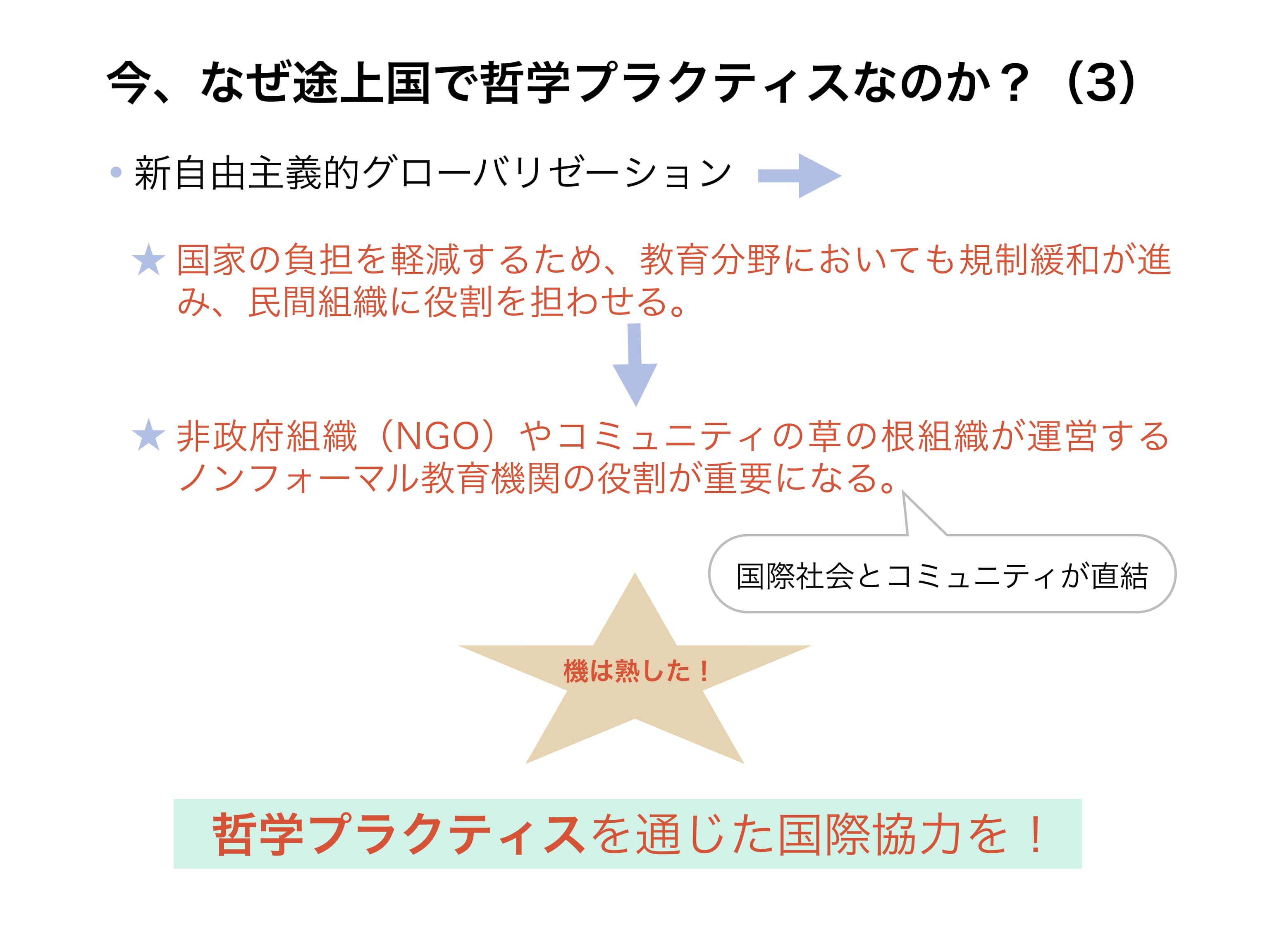

第三に、近年、グローバリゼーションの進展とともに教育開発の領域においても民間組織の果たす役割が重要度を増し、コミュニティが「脚光を浴び」「非政府組織(NGO: Non Governmental Organization)や地域住民が運営する草の根組織による地域社会の民主化と市民社会(civil society)の形成が経済的な成功には不可欠である」(小松,2016小松 太郎(編)(2016). 途上国世界の教育と開発──公正な世界を求めて── SUP上智大学出版 →出版社書籍ページ,p. 86)との認識が高まっており、その背景には国家の負担を軽減するため、教育においても規制緩和を進めるとともに、民間組織にかつて国家が担っていた役割を肩代わりさせようという新自由主義的な発想があることは事実であるが、その反面、こうした時代の趨勢が国際社会と途上国の草の根組織とのダイレクトな結びつきを、むしろ促進しているとも言えるのである。従来、教育開発は、国際社会、国家、学校、コミュニティという4つのレベルで論じられてきたが、「往々にして、これらの異なるレベルでの研究は交差することがなかった」(小松,2016小松 太郎(編)(2016). 途上国世界の教育と開発──公正な世界を求めて── SUP上智大学出版 →出版社書籍ページ,はじめに)。しかし奇遇にも、現在、もっとも離れた国際社会とコミュニティが直結するという状況が生まれているのである。国際社会で論じられている普遍的な教育目標を途上国のコミュニティにおける実践に直接つなぐまたとない機会である。このとき哲学プラクティスが、その機会を捉える手段となる。以上のように見て、今や機は熟したと言えるのではないか。

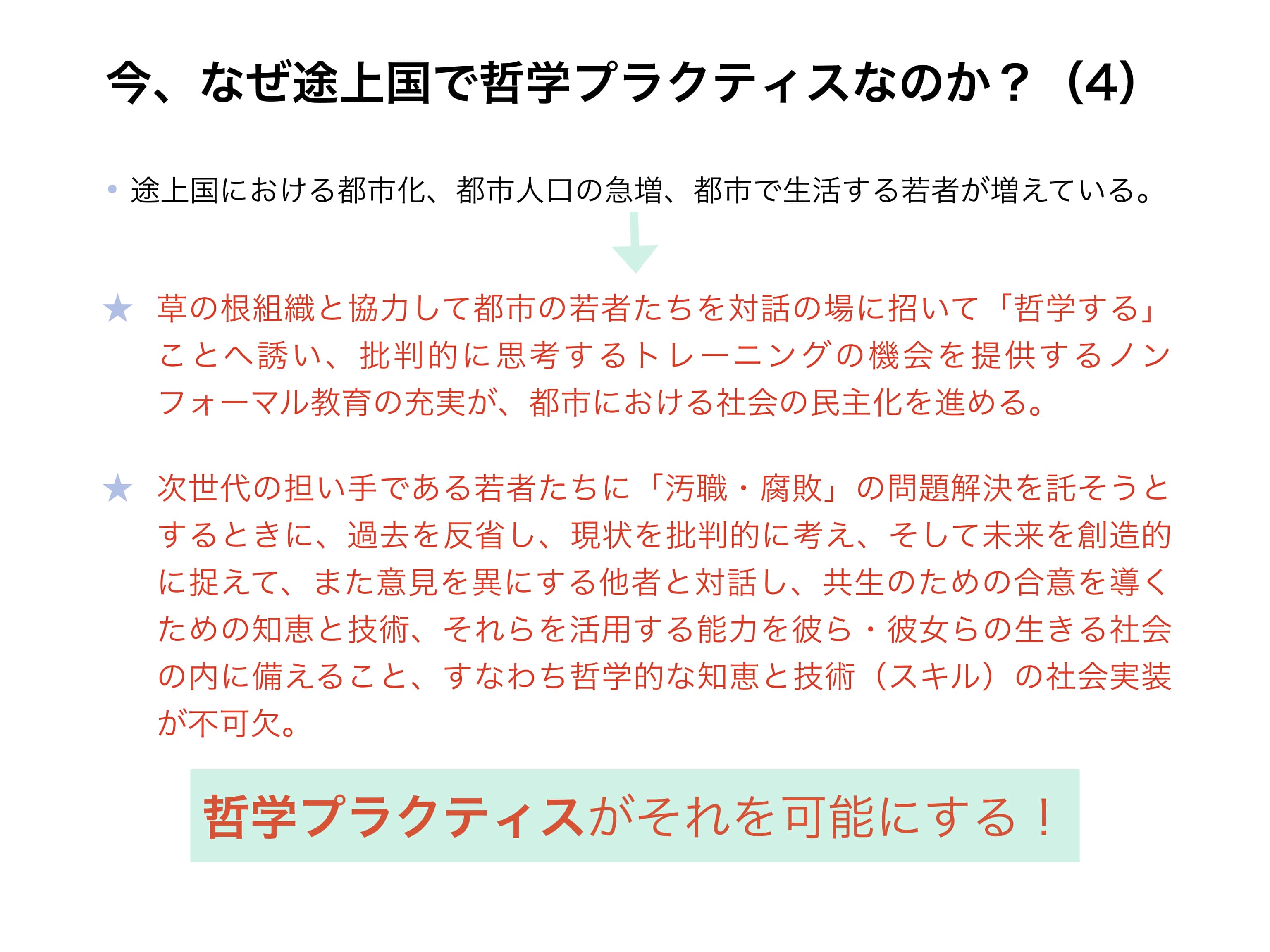

加えて、途上国でも都市化が進み、劇的に発展した都市で生活する若者たちが急増している。無論、都市化には功罪両面があることは言うまでもない。東南アジアを例に取るならば、着々と経済成長を遂げて、すでに中進国となったタイでは、首都バンコクのスラム人口が10パーセントに上るという。また急激に都市化が進んでいる後発途上国のカンボジアでは、首都プノンペンのスラム人口が50パーセントを超えるという。このような現状の中で、困難を承知の上、現地の草の根組織と協力して、都市の若者たちを対話の場に招き「哲学する」ことへ誘い、批判的に考えるトレーニングの機会を提供するノンフォーマル教育の充実が、結果として、とりわけ都市において民主主義を進化させるものであると確信する。次世代の担い手である若者たちに「汚職・腐敗(コラプション)」の問題解決を託そうとするとき、過去を歴史的に反省し、現状を批判的に思考し、そして未来を創造的に把捉し、意見を異にする他者と対話し、共生のための共通了解を導くための知恵と技術、それらを活用する能力を育て、また、そのための場所を確保すること、すなわち哲学的な知恵と技術の市民社会への実装が不可欠である。そして哲学プラクティスが、それを可能にするのである。

哲学プラクティスとは何か、私と哲学プラクティスの関わり、カンボジアでの実践例

さて、ここまで哲学プラクティスとは何かを解説することなく、昨今の国際教育開発の動向の中で、哲学プラクティスを途上国で教育開発に役立てるために実践する、その機がついに熟したと論じてきたのだが、この辺りで、私たちがカンボジアで実践している哲学プラクティスの具体例を挙げながら、哲学プラクティスとは何かを解説しよう。

しかし、まず私自身がどのような経緯で哲学プラクティスに関わり、カンボジアで実践するようになったのか、少々迂遠な話になるが、その経緯を説明しておきたい。私が初めて哲学プラクティスについての話を聞いたのは、私の記憶が正しければ2005年の初冬のことであったか、パリのユネスコ本部で催された世界哲学の日を記念する行事で、オスカル・ブルニフィエ(Oscar Brenifier)の講演を聴講した時であったと思う。同じ年の春から秋にかけて、ユネスコの附置研究所である国際教育計画研究所(IIPE: Institut international de la planification d’enseignement, IIEP: International Institute for Educational Planning)で在外研究に従事する機会があり、私はその研究所が置かれたパリに滞在した。その頃、私は当時進行中であったヨーロッパにおける高等教育改革であるボローニャ・プロセスと高等教育のグローバル化の関係を課題として研究していたが、ブルニフィエが哲学プラクティス研究所(Institut de pratiques philosophiques)を主宰し、夏にブルゴーニュ地方にある彼の別荘でセミナーを開催していることを知るようになった。私は翌年から3年度に渡って、この夏のセミナーに参加した。また2008年にはパリ近郊のアルジャントゥイユにある彼の自宅で開催している冬のセミナーにも参加し、「問いの技法(The art of questioning)」をはじめとする多種多様な哲学プラクティスについて学んだ。世界各国から集まって来た実践家たちと知り合うことができたのも、これらのセミナーにおいてである。ロッテルダムで哲学カウンセリングその他の活動を行なっているオランダ人の実践家ピーター・ハーテロー(Peter Harteloh)と知己を得て、後にカンボジアで哲学プラクティスを共同で行うようになる。ユネスコの人文社会科学部門の活動についても知るようになり、『哲学──自由の学校──(Philosophy: a school of freedom)』(Goucha, 2007Goucha, M. (2007). Philosophy: a school of freedom. Paris: UNESCO. →UNESDOC)の第4部「哲学を発見する他の方途」(Chapter IV, Other ways to discover philosophy)に書かれているような哲学プラクティスについて研究、教育実践を始めた。なお、この部分を分担、執筆したのはブルニフィエである。また同じ頃、科研費に応募した研究課題「クリティカル・シンキングの教育:方法と実践」(2006-2008年度)が採択され、批判的思考(critical thinking)教育について調査研究を進め、最終年度の2008年春・夏1学期間、チュラロンコン大学(タイ、バンコク)文学部哲学科に客員教員・研究員として滞在し、実地に調査研究を行なった。さらに翌年からは続く科研費による調査研究「批判的思考教育のアジア型適応」(2009-2011年度)を進め、シンガポール、マレーシア、タイの大学の教室を訪問して批判的思考教育の現場を見聞した。同じ年からチュラロンコン大学で文学部哲学科の専門科目を授業担当すると同時に、他学部のインターナショナルプログラム教養科目のコースで論理学と批判的思考を教えるため、毎年8月から9月にかけて約2ヶ月間バンコクに滞在し、客員教員として教えている。そして、この頃からアクティブ・ラーニングがブームになってきたということもあり、ブルニフィエの下で学んだ問いの技法を批判的思考教育へ応用することを試みるようになった。また、この間、2010年の春、広島で開かれた、ユネスコアジア太平洋オフィス(ユネスコ-バンコク)が主催した、第1回青年平和大使トレーニング・ワークショップに講師として招かれた後、翌年こんどはプノンペンで開かれた第2回のワークショップに参加するために、私は初めてカンボジアの地を踏んだ。このときから現地の大学教員・学生との協働が始まった。さらに続いて科研費に応募した研究課題「平和構築のための哲学プラクティス」(2012-2015年度)が採択され、以後カンボジアで哲学プラクティスの共同研究と普及を行うようになったのである。この活動は、その後は科研費による調査研究「発展途上国における教育開発のための哲学プラクティス」(2018-2020年度)として、今日に至るまで続いている。

ともあれ、以上のような経緯を経て取り組みを続けているカンボジアの首都プノンペンで、プラッニャーサーストラ・ウィハーラ(Prajnasastra Vihara: PV,カンボジア語で哲学研究センターという意味)を、一昨年(2018年)遂に社会的企業として起業し、私は現地の教員や学生、市民とともに哲学カフェや子どものための/といっしょにやる哲学(P4/WC: Philosophy For/With Children)などの活動を行なっている。PVが運営する「哲学カフェ・カンボジア」(Philosophy Café Cambodia)には、いつも10人前後の学生や市民が集う。参加者の出身地はさまざまで、プノンペン生まれの者もいれば、地方から上京した者もいる。学生の親が属する社会階層も一見して富裕層であるとわかるような子から、地方のあまり裕福ではない農家であるような子まで、さまざまである。PVが企画、実施している哲学プラクティスは、哲学カフェの他、哲学散歩や子どものための哲学などである。

この店舗は2020年4月現在閉店している。

哲学カフェ・カンボジアは、集まった人々が、現地に滞在する外国人を含めて自由に対話を行う場である。私たちは活動の現地化に努めている。「現地化」という言葉で意味するのは、

- カンボジア人のファシリテーターを養成する。

- クメール哲学(カンボジア哲学)とは何かを考える。

- 途上国社会の「汚職・腐敗(コラプション)」の問題と取り組む。

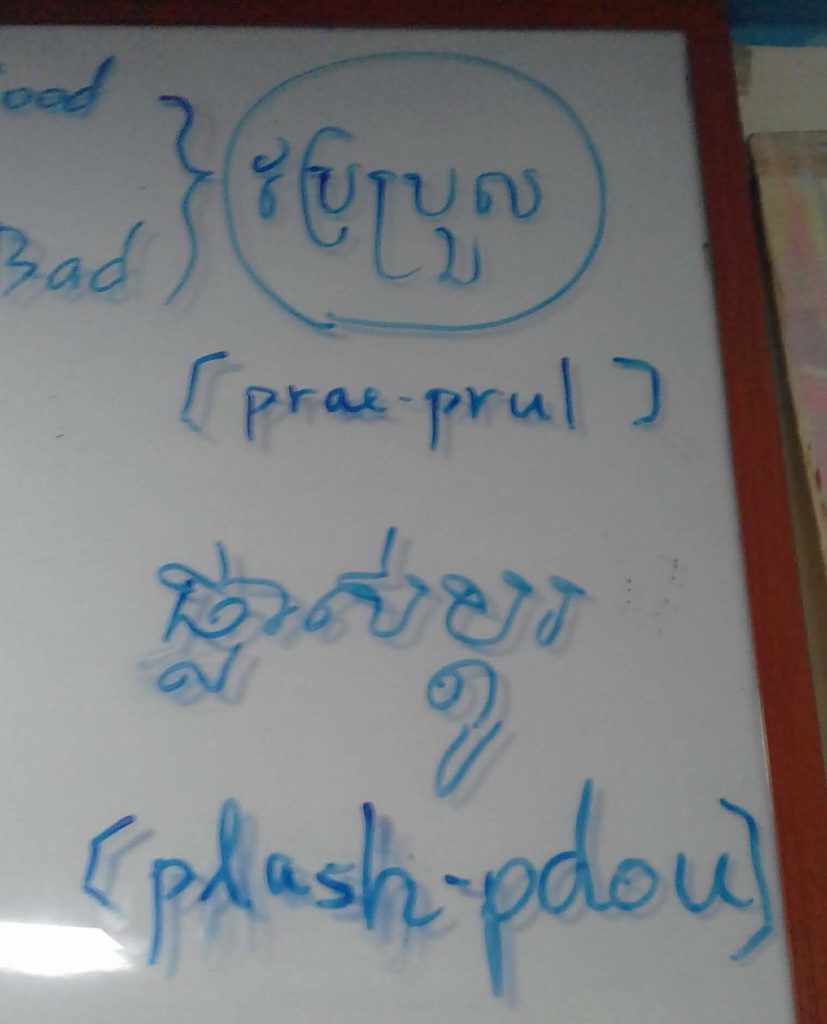

- クメール語(カンボジア語)で哲学する。

以上を4つの柱として活動を組織化することである。私は毎月、ファシリテーターとしてセッションに参加してきたが、対話はなるべく現地の言葉、すなわちクメール語(カンボジア語)で行われるように(つまり参加者の何人かは英語を聞き・話すことができるが、母語で皆が平等に話し合うことができるように)配慮し、できるだけ介入しないようにしている。対話を現地の人々の言葉で行えるようにすることが活動の現地化の第一歩であると考えるからである。

哲学散歩としては、世界遺産で知られるアンコールワット(シェムリアップ)へ参加者といっしょに旅行し、遺跡ウォークを開催した。方法は、ハーテローがロッテルダムのシティー・ウォーク で用いている手法を採用している(Harteloh,2014 河野監修Harteloh, P. (2014). Philosophical Walk

(ハーテロー,P.河野 哲也(監修)(2014).哲学ウォーク 立教大学教育学科研究年報,57,107-114)→原典 ; Harteloh & Mochizuki, 2009Harteloh, P. , & Mochizuki, T. (2009). Thinking in the city: City walks as philosophical practice. Architecture and Phenomenology, 74.)。

あらかじめ準備した哲学者からの短い引用文が書かれた紙片を参加者に渡して、散歩に出発する前に参加者はそれを読んだ上で歩き出す。散歩中は喋ってはいけない。念頭に置いた引用文と歩きながら目に入る風景との関連性を思いながら歩く。遺跡の中を巡りながら、そこだ(つまり、引用文において理解したことを直観できる景色に出会った場所)と思った所で「ストップ!」と声をかける。そして、他の参加者に対して、なぜそこなのかを簡単に説明する。この場では他の参加者は、質問してはいけない。そうして、またみんなで歩き続ける。全員が「ストップ!」を終えて帰還した後、反省会を行い、それぞれの引用文と景色の関係について全員でディスカッションする。その後、シティー・ウォークをプノンペン市内でも行った。

子どものための/といっしょにやる哲学(P4/WC: Philosophy For/With Children)については、これまでプノンペン市内にあるヤマダ・スクール・オブ・アート、アルバート・インターナショナル・アカデミー、そしてベルテイ・インターナショナルスクールで子どものための哲学(P4C: Philosophy for Children)のデモンストレーションを行った。絵画、「カティローク」(カンボジアの民俗伝承集)の絵本やビデオクリップを用いて実施している。

プノンペンには、最近、多くのインターナショナルスクールが設立されている。富裕層の親が子どもを就学前教育段階から通わせている。公立校の教育の質があまりにも低いことに加えて、公立校のセキュリティが悪く、万が一の場合を考え、安全のためにインター校に子どもを通わせる親もいると聞いた。また、教育言語は多くの場合、英語である。英語が自在に使えるようになれば、将来、高収入に繋がる。こうしたことが、インター校の需要の理由となっているようだ。

ヤマダ・スクール・オブ・アートは、日本人の美術教師・芸術家が経営する、幼児から大人まで、相当に専門的なデッサンから絵画、デザイン、最近はアニメの制作までを教える学校である。校長先生は以前にプノンペン王立芸術大学の客員教授を務めた方である。芸大の学生が土産物のような絵しか描けないのを見て、ほんものの芸術家を育てることを目標に開校したとおっしゃっていた。ここで教室を借りて、絵を習いに通っている小学生と中学生といっしょにカンボジア人哲学教員2名がファシリテーターとなって、絵画を材料として実施した。使用言語はクメール語を用いた。

カンボジアにおけるP4C活動を広報するため、YouTubeに動画をアップしたので、ご覧いただきたい。

引用文献

Delors, J. (1996). Learning: the treasure within (Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century). Paris: UNESCO.→UNESDOC

(ドロール, J. 天城 勲(監訳)(1997).学習:秘められた宝 ──ユネスコ「21世紀教育国際委員会」報告書── ぎょうせい)

Golding, C. (2010). What Philosophical Practices are Conducive for Philosophy Education for Democracy? In D. Macer (Ed.). Asian-Arab Philosophical Dialogues on Globalization, Democracy and Human Rights (pp. 93-105). Bangkok: UNESCO. →UNESDOC

Goucha, M. (2007). Philosophy: a school of freedom. Paris: UNESCO. →UNESDOC

Harteloh, P. (2014). Philosophical Walk.

(ハーテロー,P.河野 哲也(監修)(2014).哲学ウォーク 立教大学教育学科研究年報,57,107-114)→原典

Harteloh, P. , & Mochizuki, T. (2009). Thinking in the city: City walks as philosophical practice. Architecture and Phenomenology, 74.

国連ミレニアム・サミット(2000).ミレニアム開発目標 →国際連合広報センター

小松 太郎(編)(2016).途上国世界の教育と開発──公正な世界を求めて── SUP上智大学出版 →出版社書籍ページ

黒田 一雄・横関 祐見子(編)(2005).国際教育開発論──理論と実践── 有斐閣 →出版社書籍ページ

松田 哲(2006).途上国における教育開発──統合型教育から変革型教育へ── 群馬大学留学生センター論集,6,35-50.→原典